文/ 林若一

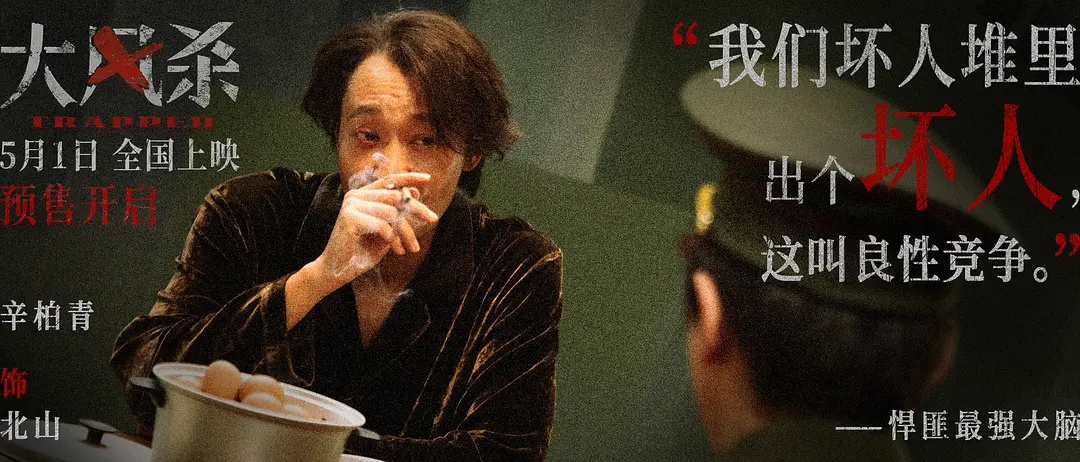

近期,五一档电影引发众多热议。其中《大风杀》以暴烈、粗粝的影像风格闯入了观众视野。导演张琪以荒芜的边陲小镇忙崖为舞台,描绘了一场警匪大逃杀的生死博弈。

关于剧情、人物、剪辑和配乐,网上已有众多分析。但作为一部风格独特的影片,《大风杀》可以挖掘的点还是不少的。无论是正派警察夏然对自我意义的追寻,还是反派北山对“江湖规矩”的执着,对比之中人性的复杂与信仰的脆弱都可见一斑。今日,“我看App”小编就以“信仰”做切口,带你走近这部暴力美学之作。

北山:信仰的殉道者

悍匪北山的信仰是“规矩”与“忠义”。他坚持让匪帮按月领工资,将“江湖道义”凌驾于利益之上,甚至不惜以暴力维系秩序。这种信仰源于他对旧时代“人情江湖”的眷恋——在他看来,金钱是工具,而兄弟情义才是根基。

手下兄弟告诉北山,“时代不同了,跟咱们那会儿不一样了”。当他入狱三年出来,一切都变了样。会计的背叛、钢镚儿的嘲讽让他愤怒,年轻的匪徒也不再唯“大哥”马首是瞻,已转向“临时工”的契约模式,干完一票拿钱走人。最后信徒“舌头”的死亡,则让北山的信仰迷失在了一望无际的风沙里。

北山既是旧秩序的维护者,也是被时代抛弃的殉道者。他拥有着“不在乎钱,甚至不在乎命”的执念,紧紧守护着所谓的“江湖道义”。当这种“江湖道义”渐渐被社会发展的历程所淘汰之时,北山的命运也注定成为一场悲剧。正如导演张琪所言,北山的孤独不仅源于众叛亲离,更源于他无法接受“规矩已死”的现实——这种信仰崩塌的绝望,最终化作风沙中一声嘶哑的叹息。

夏然:信仰的坚守者

与北山形成对照的,是警察夏然对信仰的坚守。作为战争中的唯一幸存者,他背负“报丧鸟”的宿命,始终追问“为何只有我活下来”。这种创伤并未让他沉溺于虚无,反而催生出一种克制的责任感:以“守护者”的姿态在忙崖这篇土地上寻找作为警察的意义。

导演张琪通过“夏然”这一角色解构了传统“伟光正”的英雄形象。面对敌人,夏然也会因恐惧而颤抖,因战友的牺牲而自我怀疑,但最终选择孤身迎战。无论是劝阻年轻警察的冒进,还是在绝境中保护平民,都透露出一种“向死而生”的坚韧。夏然的信仰不是宏大的理想,而是对生命的敬畏,是对警察身份的认定。影片中,夏然与北山的旅馆对峙戏堪称信仰碰撞的高光时刻:北山以暴力彰显存在,夏然则以沉默对抗疯狂。

李红:信仰的摇摆者

影片中的女性角色李红更是经历了信仰的觉醒与自毁。作为匪帮人质,她的信仰始终在生存本能与道德良知间游移摇摆。最初蜷缩在匪帮枪口下的她,颤抖着将生存希望寄托于北山的"江湖道义",正如溺水者抓住浮木。但当会计撕开钱箱的瞬间,她发现原来维系秩序的"规矩"不过是层窗户纸,眼睛里也露出了凶光。在沙暴肆虐的旅馆,这个连杀鸡都要闭眼的女人,却突然把枪口对准自己的太阳穴,变成了以暴力抗争的角色。

导演通过对李红三次递进式的心态历程,表达出一种有些无奈与悲壮的主题:当旧信仰溃散,弱者的反抗往往沦为暴力的拙劣模仿,生存焦虑会进一步催生新的暴力信仰,进入“人吃人”的模式。这并不是一个人的过错,在当时的社会环境和暴力秩序中,李红的挣扎、选择与转变,是被迫的,是不得已的。作为女性角色,还好她在《大风杀》中没有完全沦为一种背景板和玩物的存在。

写在最后

北山的执念与夏然的坚守,共同构成人性的两个极端,也形成了鲜明的对比。导演通过结局的荒漠暗示,信仰如同风沙中的足迹——既可能被吞噬,也可能指向绿洲。《大风杀》的深刻之处,在于它拒绝给出信仰的标准答案。

在当下,这种信仰的不确定性更具现实意义。当“北山们”的江湖远去,“夏然们”的规则亦面临挑战,我们将何去何从?其实我们所在的时代,何尝不是一种新的“大风杀”呢?或许唯有承认信仰的流动性与矛盾性,才能找到新的精神锚点。

备注:我看App 公众号 投稿、入群 联系 ilookappvip

我看App 视频号 投稿 联系 wangyang-2news (选用有红包)

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......