近日,娃哈哈因纯净水代工问题登上热搜,消费者赫然发现瓶身印有“今麦郎代工”字样的产品在市场流通。不过,娃哈哈官方的声明却让外界有些莫名其妙,该事件也因此引发了关注。

据了解,该事件引发媒体关注的根本原因是,娃哈哈声称,其自2025年4月起终止合作,并强调“未来将始终坚持自有生产模式”。然而,从消费者晒出的印有“今麦郎代工”字样的产品生产日期来看,时间线与事实层面却矛盾重重。因此,也引发了外界不少的质疑。

娃哈哈委托今麦郎代工,意欲何为?

据媒体报道,5月15日,娃哈哈发布声明称,因2024年水产品需求激增,委托今麦郎代工生产,同时投资新建工厂;但在代工期间发现“个别批次产品未通过出厂抽样检测”,故自2025年4月起终止合作,并强调“未来将始终坚持自有生产模式”。

然而,从时间线来看,娃哈哈的这一说法,却难自圆其说。

首先,今麦郎董事长范现国在5月16日公开回应称,双方合作周期为2024年5月至2025年5月,期间共生产5000多万箱、合计12亿瓶纯净水。这也意味着,如果娃哈哈早在2025年4月终止合作,那么今麦郎4月仍在代工生产的纯净水来自何处?

更值得注意的是,消费者晒出的生产日期为4月29日的娃哈哈纯净水,瓶身标注的受委托方已变为“苏州华新达饮品技术有限公司”。

企查查数据显示,该公司隶属于“武汉华新达系”,是娃哈哈分布在全国10多个省市的代工网络之一。这也意味着,娃哈哈所谓的“终止代工”并非全面停止外包生产,而是将订单从今麦郎转移至其他代工厂,与其“自有生产”的承诺,也形成直接冲突。

此外,娃哈哈关于抽检未通过声明中,既未说明是水质、标签还是包装问题,也未公布具体召回批次与流向,这种“甩锅式”危机公关,反而引发消费者对其品控体系的质疑。

社交媒体上,关于该事件“既然都是代工,为何不直接买更便宜的今麦郎”的声音此起彼伏,折射出公众对品牌溢价合理性的根本动摇。

例如,有消费者表示,“今麦郎品牌纯净水整箱买均价才不到0.6元/瓶,几乎是市面上最便宜的大牌纯净水了”“同一个厂出来的,我干嘛不直接买今麦郎”。

据分析,娃哈哈官方将代工归因于“产能不足”,这一说法在表面数据上具有一定合理性。2024年,中国瓶装水市场规模突破2000亿元,同比增长15%,娃哈哈纯净水销量激增25%,原有产能确实力不从心。

但其诡异之处在于,娃哈哈一边宣称“新建18条高速生产线”,另一边却在2024-2025年间关停了陕西、深圳、衢州等10余家工厂。据企查查等商业查询平台公开数据显示,这些被关停的工厂呈现出显著的股权特征:均与娃哈哈30年老臣杜建英存在关联。

图源:新京报官方账号

凤凰网《风暴眼》采访的多位员工证实,这些工厂的关停与“优化产销布局”无关,实则是宗馥莉推动“宏胜化”改革的关键步骤——宏胜集团是宗馥莉实际控制的企业,近年来逐步承接娃哈哈代工订单,而杜建英及其关联方被视为“老臣势力”的代表。

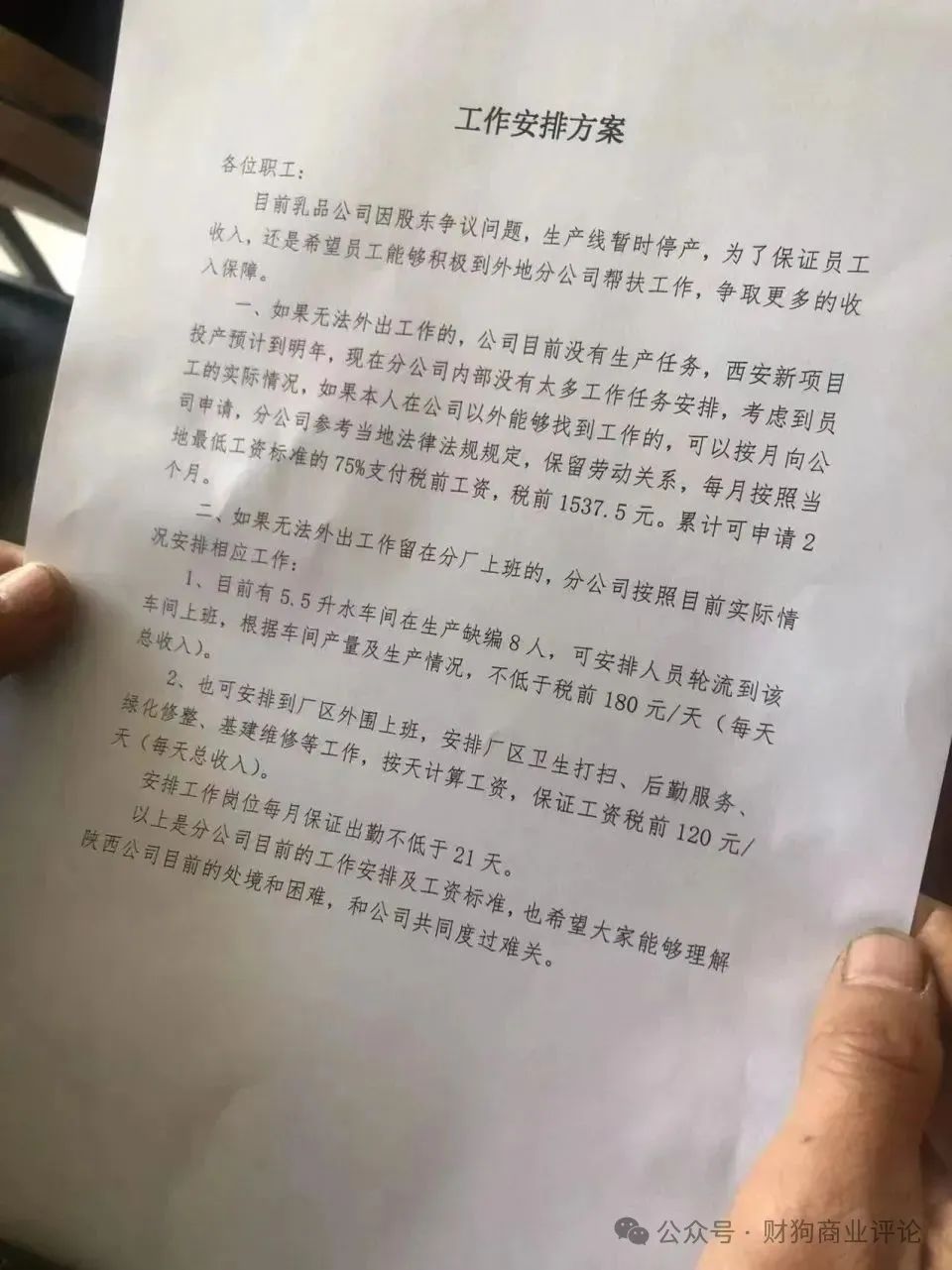

一份流传出的陕西娃哈哈乳品公司工作安排方案明确提到,停工原因为“股东争议问题”。因此,有媒体评论认为,这或许是宗馥莉为了巩固控制权,而冒着承担产能缺口的风险,甚至通过关厂来切断与杜建英的利益关联。

不过,这种“宁要代工也要清场”的操作,却让基层员工成为“受害者”甚至成为牺牲品。据媒体报道,陕西工厂乳品车间50余名员工自2025年2月起停工,月薪从5000元骤降至1200元,42岁的周师傅感慨“干了10年,没想到最后变成这样”。宗庆后时代“家文化”塑造的企业凝聚力,在这场激进改革中也被指轰然崩塌。

宗馥莉改革背后,或暗藏危机

娃哈哈代工风波的本质,是宗馥莉接班后推行的“宏胜化”战略与宗庆后时代遗产的全面碰撞,这种碰撞在人事、渠道、生产三个维度引发系统性断裂。

一方面,在人事层面,宗馥莉自2024年全面接管娃哈哈以来,就开始进行了大换血。启动大规模人事调整,宏胜系高管陆续取代老臣占据关键岗位。杜建英等核心团队成员被边缘化,引发2024年年底的老员工集体维权事件。

这种“换血式”改革,也打破了宗庆后时代“温情管理”的传统——宗庆后曾通过高福利、低流失率构建起“全员持股”的利益共同体,而宗馥莉更倾向于西方现代企业治理逻辑,将企业视为资本运作的工具。

其次,在渠道层面,其联销体瓦解与生态重构,也正在重建娃哈哈的销售体系。据了解,宗庆后打造的“联销体”模式曾是娃哈哈的核心竞争力——通过预付款制度绑定1000多家经销商,构建起覆盖全国城乡的毛细血管式渠道网络。

不过,宗馥莉认为该模式效率低下,于2024年推行“渠道扁平化”改革,引入经销商竞标制,并将部分渠道控制权转交宏胜集团。

不过,其渠道与经销商体系变革,也引发了不少问题。例如,其淘汰中小经销商,推行“竞标制”筛选大型经销商,同时与电商渠道合作重构经销商体系。这改变了原有的“联销体”模式,导致经销商因利益格局改变而不满,一些经销商流失。

此外,从该事件来看,娃哈哈的代工依赖与自有体系之间,也一直存在矛盾。据了解,宗馥莉的改革蓝图中,宏胜集团承担着“智能生产中枢”的角色。

2024年,宏胜旗下工厂承接了娃哈哈越来越多订单,从而导致其传统自有工厂产能利用率随之降低。而其先后关停的10余家工厂,多为设备老化但具备稳定产能的老厂。其关停直接导致娃哈哈自有产能大幅减少,从而不得不依赖代工填补缺口。

这种“用宏胜替代自有工厂”的策略,被相关媒体及专家质疑为“将企业资产转化为家族资产”。根据相关机构分析,宏胜集团的估值自2023年稳步提升,而娃哈哈集团市值却随之缩水。

不过,其代工模式的风险也随之暴露。而且,该事件并非孤例,其暴露的问题,在传统企业代际传承中,也具有普遍性。从食品饮料行业看,代工模式的风险主要体现在三个层面。

其一是质量控制的责任倒挂,品牌方与代工厂的责任边界模糊,是代工模式的天然缺陷。而当娃哈哈将质量问题归咎于今麦郎,却忽视了委托方应承担的监管责任。

事实上,头部企业通常会对代工厂实施“驻场品控+全流程追溯”,如农夫山泉要求代工厂每2小时提交水质检测数据,可口可乐对装瓶商的设备校准周期精确到分钟。娃哈哈此次事件表明,其品控体系未能有效覆盖代工环节,暴露出供应链管理的粗放性。

其二是品牌信任的杠杆效应。要知道,代工产品的价格差,直接冲击消费者认知。而今麦郎蓝标纯净水终端价远远低于娃哈哈同规格的纯净水。而两者由同一生产线生产,这种“贴牌溢价”在信息透明化时代,显然难以持续。

相关市场调研显示,事件发酵后,不少消费者表示“不会再为娃哈哈的品牌支付额外费用”,而今麦郎蓝标水销量逆势增长,也反映出性价比逻辑对品牌忠诚的消解。

其三是娃哈哈的战略转型或将陷入节奏陷阱。据了解,宗馥莉的激进改革陷入“为变而变”的误区。对比元气森林的转型路径——初期依赖代工快速扩张,待规模效应形成后投资55亿元自建工厂,实现“代工-自研”的平滑过渡——娃哈哈的问题在于将改革等同于内部历史矛盾处理,忽视了产能、渠道、文化的系统性衔接。

结语

实际上,娃哈哈代工风波的本质,是传统企业在代际传承中遭遇的“现代性困境”——宗馥莉试图用资本逻辑重构企业,却忽视了中国本土商业生态中“人情纽带”与“战略稳定”的价值。

当一瓶纯净水的生产线上充满权力算计,当品牌与消费者的连接被内部斗争割裂,企业失去的将不仅仅是短期销量,而是持续经营的情感基础。对于行业而言,这起事件敲响了警钟:在消费升级与代际更迭的双重浪潮下,传统企业的转型既需要战略勇气,更需要平衡智慧。

代工模式可以是效率工具,但不能成为权力斗争的牺牲品;改革可以打破旧体系,但不能以牺牲品牌信任为代价。毕竟,在瓶装水这个低价微利的市场,消费者的选择从来不是基于资本游戏,而是对“纯净”二字的朴素期待。

当商业回归本质,或许才是娃哈哈与整个行业真正破局的开始。

说明:来源财狗商业评论微信公众号, 更多锐思考请移步“财狗商业评论”。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......